節氣雖已「大雪」,但苗栗縣公館鄉依然冬陽普照。作家李喬騎著腳踏車,引領我們進入巷弄內的居所;隔著一灣淺溪的稻田只剩一片土黃色稻頭,將遠處山巒襯托得益發鬱鬱青翠。

淺溪對岸有座「伯公廟」(客家人稱土地公),配合攝影取景的李喬指著別人家的稻田笑吟吟地說:「這是個豐收年!」2006年確實風調雨順,作物蔬果豐收。對剛獲頒第10屆「國家文學獎」的李喬而言,也是文學創作生涯的豐收年。

然而他的生命歷程與文學創作,卻是一路坎坷難行。而這一切,要回溯到被他形容為「窮山惡水」的客家庄,一個被上蒼遺忘的僻野村落「蕃子林」的悲苦童年說起。

李喬,本名李能棋,1934年出生於苗栗大湖鄉境的蕃仔林,父親是「隘勇」(日治時受僱防衛村落、避免原住民掠殺及原漢衝突的壯丁)出身的抗日農民運動家,曾因此入獄多次。為了逃避日本警察,持家的重任都落在母親一人身上。

不會走路以前,母親把幼小的他放進舖著破布的竹籃裡,另一個竹籃放一把大山鋤,隨扁擔上下搖晃,把他挑到只見一角藍天、四周都是杉樹的山園裡,種植全家活命的食糧──地瓜和花生。

母親一邊挖地,一邊哼些客家小山歌,「但最後她卻把歌聲一變,就成了人死時婦人哭墓的苦調了。那時她臉上流淌的,不知是汗水,還是眼淚?」讓李喬更不解的是「死亡」,而面對這道生命習題時,他才6歲。

大妹罹患肺炎過世那天,早上天還沒亮,母親就揹著尚未滿月的小妹,舉著火把到大湖街上去辦理死亡手續。6歲的他,獨自守著客廳裡已斷氣的妹妹,幼小心靈想著:這就是死亡嗎?死亡就是冰冷嗎?還試圖用自己的體溫想讓妹妹暖和一點,卻是越抱越冷。就這樣,重覆抱起、又放下,折騰了一整天,直到天色昏暗,母親才舉著火把回來。

「貧窮多病是我的第一個經驗,」自嘲除了癌症和婦女病以外,什麼病都生過的李喬幽幽述說。

2002年3月,公共電視台將《寒夜》改編推出,從漢族移民、原漢相爭,一直到南太平洋戰爭,是我國第一部客語文學連續劇,極受好評。

山野童年與竹師歲月

然而悲苦童年裡,有兩個人對他影響深遠,一個是唐山人「阿妹伯」,一個是泰雅族老酋長「禾興」。在他成長歷程中,父親的樣貌是殘缺的,儘管父親是村民口中的「農民運動家」、「抗日英雄」,但他對於從事反抗運動,經常躲藏、入獄的父親只有模糊的印象,反倒是這兩位來自不同文化的老人,適時補足了他的「父相」殘缺。

「阿妹伯」可能是清朝最後一任台灣巡撫唐景崧的撫轅親兵,由於妻兒都死於戰亂,遂隻身留在台灣,在李喬小說《寒夜》裡以「邱梅」一角出現。阿妹伯深通草藥、命理,經常帶著他去深山裡找草藥,也教他一點拳術,還口述《水滸傳》、《三國演義》等章回小說給他聽,這些古典文學就這樣涓滴流進他的心靈。

李喬所生長的「蕃子林」,原是泰雅族的土地,李家祖先也因取得了原住民的認同才得以在此墾荒闢地。李喬小時候經常隨老酋長「禾興」去打獵,白天抓穿山甲,晚上打飛鼠。

「這位老人跟我講兩件事情,那就是漢文化裡的兩大禁忌:性和死亡。他的談話影響了我的一生,讓我的思考比較廣闊。」

做為國民政府來台後的第一屆小學畢業生,李喬大湖國校畢業後進入大湖職校蠶絲科就讀,一學期4個月當中,2個月養蠶、2個月讀書。之後進入苗栗農校就讀一年,卻因為專業技術性的英文和數學太難,轉而報考新竹師範。

竹師3年,李喬形容自己:「像深山裡面快乾掉的、皺皺的種子,碰到無涯學海、人文森林,瘋狂的吸收,人整個飽滿起來!」

當時很多從中國大陸撤退來台的教師、教授,被安排到師範學校教書;李喬受歷史老師吳顧言影響,18歲就接觸佛學和哲學。專攻近體詩的周紹賢老師,也讓他對中國古詩詞非常入迷,強背詩韻,還寫了兩百多首絕律古體。

讀竹師,讓李喬發現自己的人格特質──「天資平平」與「非常努力」;由於成長的環境週遭都是識字不多的山野村婦,貧窮和沒有受到完整教育,變成他的心理創傷。「這種傷痕可能會有兩種結果,一種是墮落,而我剛好相反,是拚命讀書。我一生讀書不懈,是個『知識饑渴症』患者,直到50歲左右才逐漸放下。」

沒有省籍情結的李喬,從瞭解台灣的苦難歷史中,逐漸萌發台獨思想,並走上街頭為理想發聲。

煮字療飢

1957年,李喬寫下第一篇小說〈酒徒的自述〉,10年後又以〈那棵鹿仔樹〉獲頒第三屆「台灣文學獎」。這個重要獎項對當時剛取得高中國文老師資格的他而言,無疑是開啟往後長達8年短篇小說「全盛時期」的金鑰匙;同年他就一口氣發表了20篇中、短篇小說,創下台灣文壇難得的紀錄。

然而他勤於筆耕的主因卻是「煮字療飢」:高中教員的薪資,養活一家6口原已捉襟見肘,偏偏小女兒患有氣喘,為了籌措醫藥費只好挑燈夜戰。因此每次聽到人家說寫作要靠「靈感」,他就頗不以為然。

自我要求甚嚴的李喬,以非常嚴肅的態度面對小說表達的形式技巧問題,透過不斷地求變求新,以求形式的完美圓熟。剛開始寫作時,他曾經約束自己不許在連續5篇短篇小說中重覆類似手法,要藉著千變萬化的形式鍛鍊寫作技巧。而除了以童年故鄉為素材的小說群〈山女〉、〈蕃子林的故事〉、〈哭聲〉外,他關心與取材的重心也逐漸轉向現實社會生活。

例如〈人球〉中那個被妻子斥責為「沒有用的東西」的大男人,竟然尿床,還得怪病;全身像母體內的胎兒一樣,彎腰拱背縮頸,把頭埋在胸膛,雙手緊抱收折起來的雙腳,讓兩腳掌貼著屁股,捲成一個相當完美的圓球形,連醫學博士也查不出病因。

還有突顯人與人之間嚴重疏離的〈鏡中〉,主角儘管面對的是自己最親密的妻子,卻經常被惱人的「陌生感」所侵襲,最後轉而藉鏡子偷看妻子的身體容貌。而〈大蟳〉裡那個癌末病人,把鄰床即將出院的病友買來補身的大蟳偷走,連夜僱車送回大海放生。一隻螫已被折斷的大蟳,失去方向感四處亂竄,病人擔心它在馬路上被車輾斃,為了搶救大蟳,自己反被急駛而來的汽車撞死!

李喬認為,人的痛苦不分畛域,現代人因性生活不協調、婚姻、職場、疾病……,種種壓力下,「人」變形了、分裂了、扭曲了、恍惚了,生命充滿痛苦。

同為台灣文學巨擘的葉石濤,形容李喬是在世界的兩大苦網──貧困與母愛──中爬行的蜘蛛:「但他是一隻懷著悲天憫人、大慈悲胸懷的蜘蛛。他虎視眈眈凝視被捕獲的獵物,冷靜地觀察獵物的掙扎形象,研究獵物的因果關係及輪迴樣相,記錄了他們內心深處不易看見的魍魎的恣意跋扈。」

2002年3月,公共電視台將《寒夜》改編推出,從漢族移民、原漢相爭,一直到南太平洋戰爭,是我國第一部客語文學連續劇,極受好評。

大河史詩

1976年,寫作20年,已出版6本短篇小說集和兩本長篇小說的李喬猛然發現,徒有形式追逐不到文學,才深有所感地主張該回歸文學的主題。就在這時,出現一個將他的寫作生涯推向另一境界的機緣,那就是撰寫《結義西來庵──噍吧年事件》。

當時擔任行政院長的蔣經國指示撰寫中國先賢先烈傳,並從台灣人物開始寫。受邀撰稿的李喬,因童年時父親曾經跟他談過抗日烈士余清芳和噍吧年事件,便決定撰寫余清芳傳略。他不僅熟讀了台灣省文獻會裡三百多萬字的資料,還帶著七、八位成大中文系學生到台南南化、西來庵、玉井、阿里關、甲仙等地,做了半個月田野調查。

令他感到震撼的是,有些文獻記錄上已經被槍斃的人,竟活生生出現眼前,他將這個經歷寫成〈尋鬼記〉,發表在中央日報上。有趣的是,發表後居然有讀者寄符令給他保平安。

1977年,李喬出版長篇小說《結義西來庵》,以余清芳等人領導的噍吧年抗日事件為背景,李喬也因此走入台灣歷史小說的創作新領域,並以8巨冊的檔案史料為藍本,寫成16萬字的小說,雖受到歷史素材的牽絆,卻也是難能可貴的文學經驗。

李喬語帶感嘆表示:「日治時代的抗日有一個很悲慘的現實:台灣人總是盼望『祖國』的後援,卻註定失望。西來庵事件和苗栗羅福星事件都一樣,余清芳最後在壬萊庄被日軍包圍時,還跑到一塊大石頭上焦心地遠眺,看中國的救援來了沒有?!」

選擇寫作余清芳,對李喬有著決定性的影響。他開始向歷史事件擷取素材,並決定以開拓台灣過程中的歷史事件為經、以自己一家3代的生活風貌為緯,1977年開始進行他的文學代表作《寒夜三部曲》,由《寒夜》、《荒村》、《孤燈》3部作品組成。

2002年3月,公共電視台將《寒夜》改編推出,從漢族移民、原漢相爭,一直到南太平洋戰爭,是我國第一部客語文學連續劇,極受好評。

痛,是生命的符號

《寒夜》以一個客家家族的墾荒經驗為軸心,描述冒險到鄰近原住民部落開墾的危險和艱辛。土地是人的依靠,土地往往也是人類痛苦紛爭的淵源。故事中的「花囤女」(童養媳)燈妹,好不容易擁有自己的獨立新居,一天上床前,特地燒了鍋熱水燙腳:

她專心地揉拭污垢。奇怪的是,那些污垢好像永遠擦不完;它總是不斷脫落下來。……這樣揉擦下去,也許全身都會變成污垢脫落掉光。……這也就是生命吧?生命來自泥土,但生命不是泥土,而生命畢竟還是泥土。不是泥土,所以能夠自由活潑,但也多麼孤單;是泥土,所以最是卑下,但也多麼穩實安詳。

第二部《荒村》,則以台灣抗日運動從「武爭」進入「文鬥」的非武力抗日階段為背景,描寫以農民組合為主體的農民運動。燈妹「隘勇」出身的丈夫劉阿漢,一再領導民眾,對抗土豪劣紳勾結殖民官廳的掠奪而入獄、拘禁、遭受刑求;一肩挑起持家重擔的燈妹,苦過淚盡後,只能尋求佛理的解脫。當時深懷佛家思想的李喬,給了燈妹一抹解憂的夕照:

春天,那夕陽是黃裡帶綠的,夏日,是亮白鑲著嫩黃的,秋天,是燃燒的金黃色,而冬季是樸素的土黃色……

被南洋戰爭打亂打散的台灣社會則寫入《孤燈》:青年冤死異域,土地、人民都遭受搜刮掠奪;昔日的弱女子燈妹,因為貼近土地而存活下來,也帶領一家人通過重重劫難,成為蕃仔林人精神上溫暖的熱源;即連遠在菲律賓戰場、在死亡行軍中逃命的子弟,想著這位老祖母,總會面向故鄉的方向靜坐。因為在生養自己的土地上,燈妹已燃亮了一盞「孤燈」,一盞指引他們回鄉的不滅燈光。

李喬強調:「我在小說裡一再強調的生命特徵是『動』,動就是痛苦的表徵;所以痛是生命的符號,人就是痛苦。什麼時候沒有痛苦?不動,不痛,那就是死亡。」

而這番體悟,竟是透過《孤燈》中,17歲就被強徵入空軍「豫科練」,被訓練成「神風特攻」飛行員,隨時準備誓死為日本天皇效命的台灣少年林民助來闡述:

很簡單嘛!現在就是「生」;上了特攻機,撞下去,就是「死」,就這樣。

嚴謹參酌史料和勤於田野調查的他,在《孤燈》一冊後記中寫道:「……烤熟戰友手臂,剝肉留骨的一幕,午夜一律面向故鄉靜坐的奇景;這些,絕非『作家』任何『想像力』所能為的。筆者也在此證實了一個文學原理:任何創作必須植根於生活,惟有真正忠於生活,才能創造出真正的文學作品。」

原本信佛的李喬,在以佛教觀點撰寫《情天無恨──白蛇新傳》過程中,頓悟人的「有限」,讓他在晚年受洗成為基督徒。

二個女人,二種原型

李喬強調,小說中的人物都應有其「貢獻度」,塑造人物必須達到「象徵」的意義。他認為《寒夜三部曲》中最具象徵意義的就是「燈妹」和「昂妹」,而這也正是影響他最深的兩個人。

李喬自大湖國校畢業,升學的意願被父親拒絕後,便開始幻想逃家的路線:殘月西掛、冷風沁人的凌晨,一個瘦弱男孩,拎著小包袱,悄悄推開籬笆門,急步走下石階斜坡……。就在即將見不著那烏葉竹園和茅草老屋的輪廓時,小男孩停住腳步,因為腦海裡浮現的儘是母親憔悴憂急的神情。

「我常常半夜醒來,發現媽媽在哭,」提及母親,李喬語帶感傷。小時候親眼目睹母親懷孕時半夜「血崩」的恐怖經驗猶深植腦海,報考竹師時,母親拿了一把半數以上都已生了銅蛌獄阞O給他當報名費;最讓他感到哀傷的是,等到幾個兄弟姊妹生活終於都穩定下來時,他們為母親慶祝71歲生日,第二天母親就病倒了,就此一病不起。

李喬自承,國中就協助父親寫大字報,搞地方派系鬥爭,「腦筋裡有很多壞主意」,但是母愛使他不至於沉淪。「母親無私的愛,為我凜冽的生命路程,鋪上一層溫柔的保護墊,讓我的心靈底層沒有受傷。」他將母親的形象鑲嵌在「燈妹」一角。

另一個就是被村民取笑為「肥豬」的「昂妹」,這個能吃下任何東西的婦人,即連人家準備丟棄的骨頭、毒性強烈的龜殼花,她都能弄到手吃下肚,燈妹還曾讚美她是「全蕃仔林中最能活下去的人」。

這個在《孤燈》中才出現的「昂妹」,大半輩子面對的是終戰後的台灣,「難吃能吃、難忍能忍」的個性,莫非是作者希望終戰後的台灣人民,要像她一樣「吃乎肥肥、裝乎捶捶」,才能勇敢且莊嚴的活下去而預留伏筆嗎?儘管李喬表示當時並沒有這樣的想法,但是在書寫《埋冤1947埋冤》,深刻瞭解台灣人所遭受的不公不義後發現,在早期國府威權統治、風聲鶴唳的年代,一般庶民也真的要像「昂妹」一樣,才能活得下去。

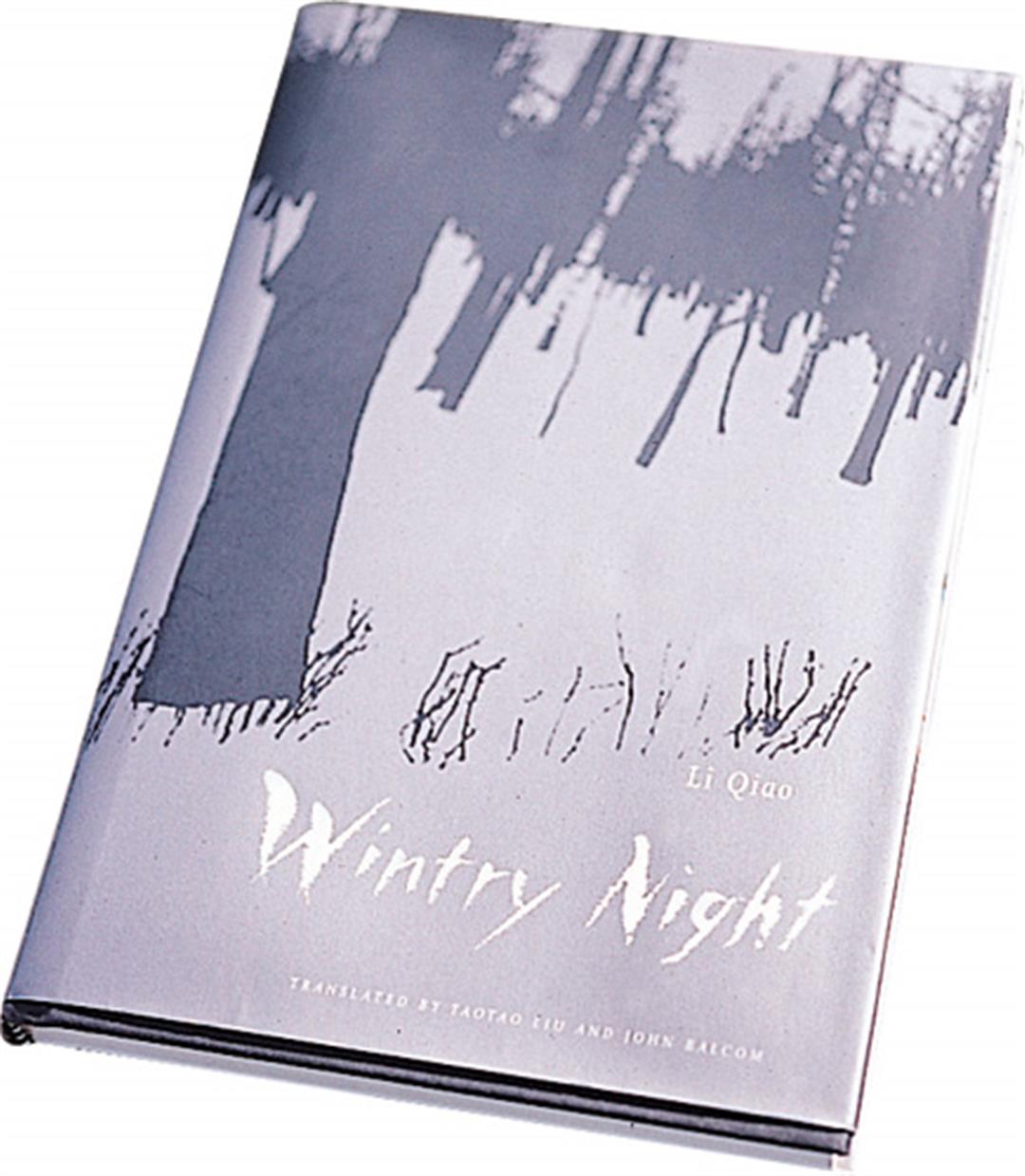

7年前李喬接受台大名譽教授齊邦媛建議,將《寒夜三部曲》濃縮為精華版《大地之母》,並於2001年出版英譯本《Wintry Night》(劉陶陶與 John Balcom合譯)。

重新認識苦難台灣

李喬的《寒夜三部曲》只寫到終戰,而戰後初期的台灣社會情勢,尤其是1947年爆發的228事件,在戒嚴時代一向被視為禁忌,碰觸不得。解嚴後,為了補足缺憾,1994年出版的《埋冤1947埋冤》就以228事件為背景,延續大河史詩的風格。

為了寫這本書,李喬再度展開田野調查,透過訪問和史料爬梳,還原事件發生的時、地、相關人物的證言,儘可能客觀地回到歷史,讓被塵封的真相再現。

忠於史實,等於自我解除武裝,放棄小說家虛構的權利。對此,李喬嚴肅表示:「當歷史的真相比小說家虛構的情節更戲劇化、更警悚人心的時候,小說家為什麼還要畫蛇添足呢?」

書中有一段寫道,當年苗栗石油公司的年輕職員常常聚會打排球,打完後一起吃飯,並用抽籤決定出錢多寡,因此列有名單。之後由於其中一人「思想有問題」被抓,名單上的人竟全被牽連失蹤。

之後,一輛用帆布包著的卡車駛過沒人看管的平交道,風一吹,帆布掀起,車上的人看到熟識的友人適巧停佇在路旁,便大聲說:「啊!天意讓我見到你。現在我們要被抓去槍斃了,拜託你回去跟我太太講,她的丈夫是被冤枉的,不是什麼叛徒。請我的太太在孩子長大後告訴他們,他們的父親不是叛徒。」……

「像這種田野調查會讓人非常震撼,人在面對不公不義時的那種怨恨,那種傷痛,那種絕望和認命,一個完全沒有經驗,或是沒經過理解就隨便給予對錯好壞的評斷,是很不道德的。」李喬強調,台灣被日本統治51年期間,引進現代建設與社會法治,強調依法行政,雖然不完整,但至少法治觀念是有了。

他訪問過曾為台灣農運與文化運動戰將的前輩作家楊逵,楊逵強調:「我們在日治時代演講,講到什麼地方會被停止,講到什麼地方會被帶走、會關幾天,都清清楚楚,所以有多少勇氣就做多少事情。」但是228之後,「法治觀念」完全被當時仍停留在蠻橫軍閥遺緒的國府破壞殆盡。

由於從小和甫自大陸來台的唐山人、原住民生活在一起,就讀竹師時,也深受多位外省籍教師啟蒙,李喬自認沒有省籍情結,但是從瞭解台灣的苦難歷史中,逐漸累積出他的文化觀和台獨思想。有鑒於國內政治亂象、台灣頻遭國際打壓,讓他決定挺身為「尋求台灣獨立」發聲,並致力於發揚客家文化,自1995年起陸續在「慈濟大愛電視」、「客家電視」等主持節目,政治性格鮮明而強烈。

上蒼給李喬一個悲苦的童年,卻也不忘給他一枝五彩筆,讓他透過文學創作,為生命尋求救贖之道,也為台灣文壇沖刷出一條匯集歷史與文學的新路。

為有限人性尋求救贖

《寒夜三部曲》中處處可見李喬對佛學的體悟,然而就在該書出版後第三年,他根據古典故事《白蛇傳》、企圖以佛教觀點寫長篇小說《情天無恨──白蛇新傳》的過程中,卻意外從佛教轉入了基督教。

提及這段心靈轉折,李喬表示過去和佛教相當親近,也讀過不少經藏,但書寫白娘子與高僧法海最後決鬥的過程中,卻讓他領悟甚多。

決鬥中,有1500年修為的法海,最後使出「佈一切為障者印」印訣,意使一切妖魔鬼怪都恐怖降伏。而有1600年修為的白蛇精,眼看瞬息間就要灰飛煙滅,靈機一動,原來這個印訣雖可降伏諸魔,卻也能讓一切眾生遂其所願,而白娘子要求的不多,她只想當一個平凡女人、和許仙結為夫妻,因此也回應以相同的印訣。

「當時寫到這裡,筆一放,就楞在那裡。心想,那麼『佈一切為障者印』不就成了無所不能的最高真理?可是真理既然可一分為二、互相攻擊,豈不變成真理攻擊真理?」李喬頓時大徹大悟:「原來真理一旦落到人身上,就不再完整自足;因為人畢竟不是佛,人無論如何是有限的。」人的「有限」,讓他體悟基督教義的兩個重要觀念──敬畏與謙卑,這也讓他在60歲那年受洗成為基督徒。

文學創作超過半世紀的李喬,在教育崗位及文學上都獲獎無數。對於得獎,李喬巧妙比喻自己是在河流水草內悠游的小魚,平常無人聞問,突然那條魚噴一噴泥沙(得獎),人家才發現原來那裡有條魚;而幾十年下來,那條魚還在,並且活得無拘無束,逍遙自在。

「也許是深山出來的孩子,我養成一種低著頭努力,不看別人只顧往前走的習慣,而且發現只要肯下工夫,很多事情都可以克服。」

回首李喬的文學路,上蒼給他悲苦童年的同時,也賜予了他一枝五彩筆,讓他透過文學創作,為拋甩不掉的宿命荊棘尋求救贖之道。半世紀超過七百萬字的著作,涓滴成滔滔奔騰的河流,不僅滌淨他的心靈,也為台灣文壇沖刷出一條河道,一條匯集歷史與文學,奔騰向海的寬敞河道。

2002年3月,公共電視台將《寒夜》改編推出,從漢族移民、原漢相爭,一直到南太平洋戰爭,是我國第一部客語文學連續劇,極受好評。

文學創作超過半世紀的李喬,2006年獲頒國家文化藝術基金會第10屆「國家文學獎」。

7年前李喬接受台大名譽教授齊邦媛建議,將《寒夜三部曲》濃縮為精華版《大地之母》,並於2001年出版英譯本《Wintry Night》(劉陶陶與 John Balcom合譯)。

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)